Le vendredi 10 février 2023, l’écrivain Eloi Audoin-Rouzeau a rencontré deux classes de 2de du lycée du Haut-Barr, avec leur professeure Edwige Lanères.

Grand, d’allure décontractée, sympathique, très souriant, le regard bleu vif derrière ses lunettes, Eloi s’adresse aux lycéen·nes comme à de jeunes écrivain·es en herbe ; il distille des conseils d’écriture au fil de son récit.

![]()

« Ouvre ton aile au vent est mon premier roman, explique l’écrivain.

Auparavant j’ai fait un bac L (Littéraire), puis des études de Sciences Politiques, et j’ai travaillé pour l’ONU, au sein de la FAO (Food and Agriculture Organisation). C’était un bon poste, qui m’a permis de voyager en Afrique, mais je m’ennuyais, je sentais que ce n’était pas ma place, et qu’une autre personne pourrait s’investir davantage dans cette mission. Et puis je ressentais le besoin d’écrire, c’était comme une voix en moi. Je pratiquais aussi le dessin, la musique, mais c’est l’écriture qui m’appelait. Alors j’ai décidé de rentrer en France, pour retrouver ma langue maternelle, et écrire. Cette décision a d’abord inquiété ma famille, surtout ma mère, qui aurait préféré que je garde un travail stable et rémunérateur. Cependant, quand la guerre a commencé au Mali, elle a été plutôt rassurée que je retourne en France.

Par chance, alors que je partais sans projet, une maison d’édition m’a proposé de travailler sur la situation des personnes Sans Domicile Fixe, dans le quartier de Belleville, à Paris. Au départ j’ai procédé de façon plutôt scolaire ; de par ma formation, j’avais une approche sociologique. Je rencontrais des gens qui vivaient dans la rue, j’enregistrais leurs paroles et le soir je reprenais cette matière pour écrire. Mais c’était beaucoup trop ; je brassais trop d’informations. J’ai compris qu’il fallait procéder autrement. Les récits des personnes que j’écoutais dans la rue étaient très riches, très romanesques ; je pouvais les mettre par écrit à la façon d’un roman. Faire de ces personnes des personnages permettait de cacher un peu leur peine immense, leur profonde tristesse. Ce qui est étonnant, c’est que ces hommes et ces femmes riaient beaucoup ! Je n’ai jamais autant ri que pendant mes journées passées avec ces gens qui vivaient pourtant dehors, dans la rue, et subissaient la misère au quotidien. Les quatre saisons passaient en un jour : joie, tristesse, nostalgie, réflexion… Finalement j’ai prêté ma plume à Christian Page, un SDF ; l’ouvrage ainsi créé s’intitule Belleville au cœur.

Belleville au cœur, le récit du SDF Christian Page, à qui Eloi Audoin-Rouzeau a prêté sa plume. (Un oiseau prête une plume à un humain sans abri…)

Mais quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, et que je répondais « auteur », les gens voulaient savoir ce que j’avais écrit ; comme le livre était le récit de la vie réelle d’un homme, on ne me considérait pas comme un écrivain. Lorsque la crise du Covid 19 a commencé, j’avais déjà eu l’idée d’un roman sur une chasse au canard, mais ce n’était qu’une ébauche. Le confinement m’a obligé à rester enfermé, comme tout le monde. Dans mon appartement, à Paris, j’ai commencé à rêver de liberté, à envier un peu les oiseaux qui peuvent voler librement, partir vers la mer, comme le canard de mon histoire. »

Exposé de Pierre, lecture d’Enzo,

sur le roman d’Eloi Audoin-Rouzeau : Ouvre ton aile au vent.

- Pourquoi avez-vous travaillé à la FAO ? demande Pierre, un élève qui connaît le parcours d’Eloi Audoin-Rouzeau, car il a présenté un exposé sur cet auteur.

- Cet organisme, basé en Italie, fait partie de l’ONU ; c’était une belle opportunité qui m’était offerte, en lien avec mes études à Sciences Po. Je pensais que ce poste me permettrait de travailler sur les écosystèmes et en particulier sur les animaux. Mais j’ai été plutôt déçu en constatant que mes missions étaient davantage axées sur l’agriculture ; ce n’était pas ce à quoi je m’attendais.

La 2de2 dialogue avec l’écrivain.

- Pour écrire votre roman, vous êtes-vous inspiré de la pandémie du covid ? Ou de la grippe aviaire ? suggère Noël.

- Oui. A cette époque on parlait d’un virus probablement transmis par un animal ; les gens avaient peur, l’épidémie se répandait peu à peu dans le monde entier. Or, pour mon histoire de charivari médiéval où la foule chassait un canard, il me manquait une raison, une cause. La réalité que nous vivions m’a offert cette cause. Ainsi, dans mon roman, la terre a connu une pandémie dévastatrice deux décennies auparavant, et l’origine de cette maladie avait été attribuée à un élevage de canards. Voilà pourquoi, chaque année, le gouvernement autoritaire organise cette poursuite carnavalesque : c’est une façon de contrôler le peuple ; les quelques heures de fête servent de soupape pour maintenir la population dans un cadre strict tout le reste de l’année.

Vous savez, la recette du « canard au sang » venu de Challans existe réellement. Je m’appuie sur des faits réels, mais j’évite l’autofiction, un genre très en vogue actuellement. A la réalité crue je préfère la fiction, l’imaginaire ; voilà pourquoi mon roman se situe hors du temps, dans un univers dystopique à la fois passéiste et futuriste. Sous l’œil d’une caméra transportée par un vieux drone, on assiste à une chasse au canard, une sorte de carnaval du Moyen-Age où la foule, ordinairement contrôlée par un régime autoritaire, se débride pendant toute une journée. Elle devient alors féroce, inhumaine ; toute la population se lance à la poursuite du palmipède lancé depuis le restaurant, dans l’espoir d’attraper le volatile et de gagner la récompense : un repas avec le président, et une importante somme d’argent. Heureusement, l’oiseau croise quelques individus marginaux, qui m’ont été inspirés par mes rencontres à Belleville. Il y a Vadim, le fleuriste nostalgique d’une époque où les oiseaux peuplaient le ciel. Nous croisons Hélène, une « folle », ravie de recevoir la compagnie du canard qui rompt un moment sa solitude. Au Jardin du Luxembourg, nous rencontrons Suzanne, qui propose aux enfants des tours à dos d’âne - Ses bêtes portent des prénoms de présidents-. Ferta, c’est un ami que j’ai connu à Dakar, en Afrique ; il a réellement travaillé sur des bateaux de pêche, avant de venir en France. Il lit « Le bateau ivre » de Rimbaud sur le mur de Saint Sulpice. Toutes ces personnes vivent en marge de la société ; elles ne se mêlent pas à la foule ; ce sont elles qui aident l’oiseau à retrouver sa liberté.

« Il descendit vers la place Saint-Sulpice et s’arrêta au milieu de la rue, pour un chat qui l’avait reconnu et venait à son approche. Il en profita pour lire quelques vers du ‟Bateau ivre”, dont les strophes étaient peintes en lettres noires sur le mur du séminaire. Rimbaud avait déclamé ce poème pour la première fois non loin de là, alors qu’il venait d’arriver chez Verlaine. Ferta le lisait toujours ainsi, par fragments, dans le sens de sa marche, qui n’était pas celui du poème. » Ouvre ton aile au vent, chapitre XVIII, p.81.

La liberté, c’est le fin mot de toute l’histoire. Confiné à Paris quand il a composé ce court roman, Eloi Audoin-Rouzeau rêvait de liberté, comme tout le monde. Et par son esprit, par sa plume, il a réalisé ce rêve.

- Comment vos journées se déroulent-elles, en tant qu’écrivain ? s’enquiert Maëlys.

- J’écris tout le temps, répond l’artiste. Même quand je n’écris pas, je pense à mes personnages. Si je m’éloigne un moment, j’ai l’impression de les trahir. J’écris trop ; je me suis beaucoup perdu dans les détours. Car le plus dur n’est pas de commencer, mais de terminer un livre. ‟Finir demande un cœur d’acier”, disait le peintre Delacroix. Pour achever une œuvre, je dois beaucoup renoncer, couper. Mon grand-père disait ‟Moins, c’est mieux” ; seulement, pour faire moins, il faut sacrifier beaucoup. L’écriture est un sacrifice. Actuellement je travaille sur mon deuxième roman, qui doit sortir en septembre. Ce livre, je l’avais ébauché à 19 ans, puis repris à 25, et je m’y perdais, m’y enlisais. C’est un de ces romans cadavres qui restent au fond du tiroir de la plupart des écrivains. Un roman marécage. Si vous voulez écrire, ne tombez pas dans le piège d’imaginer tout de suite une vaste trilogie dont vous ne verrez jamais la fin. Il vaut mieux commencer par de petites choses, une nouvelle, par exemple, quitte à étoffer ensuite. J’ai perdu beaucoup de temps à faire une quantité de détours… mais je dois reconnaître que c’est par l’erreur qu’on apprend (- par l’errance, se dit la professeure : il a beaucoup erré, cet écrivain). Tous ces détours m’ont fait progresser ; ils font partie de mon chemin, de ma « voie » en écriture. Ces derniers mois, mon travail consiste essentiellement à couper ; j’ai dû retrancher cinq cents pages sur mon manuscrit de huit cents. J’ai l’impression de mener un combat, dans la mêlée d’une bataille médiévale où je ne vois plus rien, comme un chevalier qui risquerait de frapper un homme sans savoir qu’il est dans son camp. Il faut un capitaine, placé sur une butte, pour guider la manœuvre. Le capitaine, c’est mon éditrice. J’apprécie beaucoup cette dernière phase de la création, où l’on sort de la solitude pour donner à lire à d’autres personnes ce que l’on a écrit. C’est un moment où l’on doit prendre sur soi, faire taire son égo, et écouter ce que les autres ont à nous dire. Le travail d’édition entre en jeu. Même le titre du roman peut changer. Pour Ouvre ton aile au vent, au départ j’avais proposé « canard au sang », du nom de la recette encore pratiquée à la Tour d’Argent. Mais l’éditrice a estimé qu’un tel titre conduirait les libraires à ranger le livre dans le rayon des romans policiers, et que je risquerais de perdre les lecteurs, puisque ce n’est pas un récit policier.

L’histoire du canard noir intrigue les jeunes lecteurices.

- Et pourquoi un canard ? lance Enzo, un grand lecteur, assoiffé de romans en lien avec la nature.

- Déjà, il y a cette tradition réelle dont je vous ai parlé. Et puis je voulais un oiseau, symbole de liberté, mais un oiseau un peu grotesque, cocasse ; en plus le volatile de mon histoire est un gros canard, il a été engraissé. Il est pataud, amusant, et cela le rend attachant. Pour nous, les canards sont des oiseaux que l’on aime nourrir quand on est enfant, et manger quand on est adulte. Mais au cours de mes recherches, j’ai appris que dans certains pays, comme dans l’Egypte antique, c’était un animal sacré, lié au divin. Dans les pays où j’ai travaillé, en Afrique, on m’a appris que le canard protégeait les habitants d’une maison contre les mauvais sorts car il déterre les grigris enfouis par d’éventuels ennemis à proximité du domicile.

- Vous avez créé des personnages très attachants, et au final, le plus attachant, c’est ce canard, affirme Télio.

- Tu as tout à fait compris, sourit Eloi. Je voulais créer cette émotion, cette envie de trembler à cause du canard, et je suis content que tu aies un peu tremblé pour cet oiseau.

- Noël intervient : « Dans l’histoire, le canard a un plumage noir, et sur la couverture, il est blanc.

- Sur la couverture, c’est une oie, dit Eloi. La maison d’édition a acheté les droits de l’image : nous la trouvions tellement belle, avec la référence à Magritte ; c’est un hommage à tout cet univers qui m’a inspiré, donc cette photographie m’a beaucoup plu, malgré ces légers écarts par rapport à mon récit. De toute façon, une couverture ne doit pas être un sous-titre du texte.

Après la 2de2, Eloi Audoin-Rouzeau reçoit la 2de4, où les élèves sont aussi curieux et intéressés que leurs camarades de l’autre groupe.

- Le canard, en vrai, c’est un homme ? demande Télio, un élève de 2de4, fin lecteur du roman d’Eloi.

- Bien vu ! s’étonne l’artiste. En effet, même si cette tradition et cette recette atroce existent réellement, on peut y voir l’équivalent d’une chasse à l’homme, et d’un sacrifice humain. Ce qui est fait à l’oiseau est horrible : on l’étouffe, on le plume, on l’égorge, on lui broie les os, et l’on récupère son sang pour en faire une sauce. Cette barbarie est humaine ; elle est le propre des foules. Qui seraient ces êtres sacrifiés, dans le monde réel ? Je ne propose pas de réponse toute faite, dans mon livre. Je préfère susciter des questions, laisser les lecteurs chercher leurs propres réponses.

Les personnages marginaux se montrent bien plus humains que la foule,

dans le roman d’Eloi.

- Dans ce roman, seuls les personnages isolés sont positifs ; les foules sont inhumaines ; c’est triste, remarque Edwige Lanères.

- Oui, les anthropologues ont démontré que, rassemblés en foules, les humains perdent une part de leur humanité ; leur part animale refait surface ; cela a été observé, notamment dans les stades, explique l’ancien étudiant de Sciences Politiques. Dans mon roman, je développe l’idée d’un bouc émissaire, d’une victime qu’on brutalise pour exorciser la violence qu’on a en soi : l’être humain peut être très lumineux et très sombre, et la littérature me permet d’aborder ces deux côtés. Cette foule, qui est un personnage à part entière, représente la marée humaine et sa bestialité intrinsèque ; ici la masse humaine a subi une pandémie qui l’a traumatisée. Le canard, dans mon histoire, est une métaphore de l’humain. Il est chassé comme une victime ; c’est un acte criminel commis contre un homme. Je parle beaucoup de l’autoritarisme, cela m’obsède ; je mets en scène des univers dégradés, car nous vivons en Europe, dans un jardin démocratique qui est menacé par des dérives autoritaires, et ça m’angoisse. Un écrivain capte ses angoisses et celles de son temps.

Télio, fin lecteur du roman Ouvre ton aile au vent.

- Dans votre roman, le régime en place, n’est pas une démocratie, remarque Télio ; l’église a un pouvoir.

- Oui, au départ cela m’amusait, c’est démodé, vieux jeu, un peu Moyen âge… La population est en permanence sous contrôle, et un jour par an, on laisse le peuple faire un peu n’importe quoi. Aujourd’hui, on vit dans une société dont la religion s’est un peu effacée, mais on assiste à une recherche de spiritualité. Ce retour à des croyances archaïques pourrait inquiéter, mais j’ai choisi de m’en moquer. Je trouve ça très amusant.

- Parmi les forces de l’ordre à la gare, il y a un policier violent, qui reflète la nouvelle génération, s’inquiète Télio.

- C’est très marquant, je me souviendrai de ce que tu dis. J’ai voulu mettre en scène un pan de l’humain qui n’est pas très enviable, qu’on a déjà vu dans le passé, un laisser-aller de violence. C’est une métaphore du fascisme, l’atteinte de la liberté d’autrui par la force brutale.

Enzo, Mathéo, Eloi Audoin-Rouzeau.

- A qui est dédié votre livre ? reprend Enzo.

- Je préfère cacher les dédicaces, afin que mes livres deviennent autonomes ; qu’ils vivent leur vie de livre, détachés de moi. Il m’est arrivé de rencontrer des lecteurs et lectrices qui avaient des interprétations auxquelles je n’avais pas du tout songé. A Mulhouse, par exemple, deux lectrices affirmaient avec conviction qu’elles voyaient, dans ce canard noir, la « femme au manteau noir » : pour elles, c’était une seule et même personne. Cela m’a interpellé…

Maxens, Romane, Céléna, Eloi Audoin-Rouzeau.

- Oui, ce personnage de la femme au manteau noir, pourquoi ne l’avez-vous pas développé ? Pourtant, cette personne est importante dans l’histoire, constate Maxens.

C’était une figure très importante mais un peu légère ; en elle je voyais la « passante », qui passe et qui disparait. (Il faudra que je leur donne le poème de Baudelaire, « A une passante », se dit Edwige Lanères). Ce qui est intéressant c’est que plus tu donnes de légèreté, de caractère énigmatique à un être, dans ton livre, plus tu laisses libre cours à l’imagination des lecteurs et lectrices. Plusieurs d’entre eux / elles pensaient que cette femme au manteau noir était un augure. Je ne sais pas ce que cette femme signifie pour moi, dans mon inconscient. C’est une figure surréaliste, en hommage aux artistes qui entouraient André Breton. Les surréalistes étaient un groupe de personnes révoltées ; ces poètes, ces artistes avaient une approche révolutionnaire dans leur art ; ils étaient obsédés par l’onirisme et le rêve. Regardez (dit Eloi en montrant la couverture de son roman, Ouvre ton aile au vent) : cette photographie, comme je le disais, s’inspire des tableaux de Magritte ; c’est étrange, un peu inquiétant, comme un mauvais rêve, et l’espace en arrière-plan offre une grande profondeur de champ. Le surréalisme cultive le mythe du hasard des rencontres ; ces poètes erraient dans Paris, au fil de leurs journées ils essayaient de rencontrer les gens. Dans son récit Nadja, André Breton conte sa rencontre avec une femme, dans la rue. C’est un coup de foudre amoureux, Nadja et lui sont connectés, comme s’ils se connaissaient depuis toujours.

Nadja, un récit surréaliste d’André Breton, publié en 1928 ;

revu et corrigé par le poète en 1963.

L’auteur décrit ses ressentis et c’est très beau, très poétique. Le « hasard objectif » exploré par Breton dans Nadja, Les vases communicants et L’amour fou, c’est un hasard qui n’en est pas vraiment un.

Eloi saisit un recueil qu’Edwige a posé sur une étagère : Cette part de rêve que chacun porte en soi. Il montre à son public la couverture de l’ouvrage : un tableau du douanier Rousseau appelé Le rêve.

Le rêve, toile du « douanier » Rousseau, en 1910. Ce tableau, l’un des derniers de Rousseau avant sa mort, est accompagné d’un poème : « Yadwigha dans un beau rêve / S'étant endormie doucement / Entendait les sons d'une musette / Dont jouait un charmeur bien pensant. / Pendant que la lune reflète / Sur les fleuves [or fleurs], les arbres verdoyants, / Les fauves serpents prêtent l'oreille / Aux airs gais de l'instrument. »

- Ce peintre a été beaucoup décrié, au début, parce que ses toiles étaient ‟naïves” ; elles ont quelque chose d’enfantin. On y voit souvent des félins qui nous regardent, des plantes exubérantes, comme dans un rêve. Et là, cette femme sur un divan rappelle la naissance de la psychanalyse. Sans se concerter, plusieurs artistes parvenaient aux mêmes découvertes sur l’inconscient et le rêve.

Pour ma part, j’aime ce pouvoir de la littérature, qui est de découvrir ce qu’il y a derrière le masque que chacun d’entre nous porte. Nous sommes tous contradictoires. On pense quelque chose, puis l’inverse. On pense être malheureux, mais on est heureux. (Les élèves entendent sûrement résonner en eux ce poème de Louise Labé « Je vis, je meurs » qu’ils ont appris par cœur : « Puis quand je pense avoir plus de douleur / Sans y penser je me trouve hors de peine »).

L’écriture trouve en nous le paradoxe, poursuit Eloi, comme un chirurgien avec un scalpel. On essaye de faire parler les gens, de leur faire dire ce qu’ils ne nous disent pas, d’aller au-delà des illusions.

- Vous est-il déjà arrivé de vous trouver dans une impasse, en écrivant ? intervient Alice, l’une des « greffières » qui note les échanges à toute vitesse sur son ordinateur.

- La page blanche ? Non, je n’ai jamais eu ce symptôme, qui relève un peu du fantasme. J’ai toujours des idées. Mais ce ne sont pas forcément de bonnes idées ! ajoute Eloi en souriant. Parfois je perds pied, je ne sais plus vers où je dois me diriger ; je suis trop embarqué dans mon histoire pour faire demi-tour, mais trop loin de l’arrivée pour voir l’issue. Un conseil : si vous écrivez, essayez d’avoir une idée de la trame, de l’intrigue globale, et de la fin, même si tout cela peut changer. Un plan d’ensemble et une direction aident à avancer sans se noyer dans le brouillard.

- Mais à la fin de votre histoire, je n’ai pas trop compris l’histoire des Géants, avoue Télio.

- C’est une fin ouverte, assez poétique, explique Eloi. Après cet univers très gris, je voulais une respiration ; l’univers finit en couleur, et le narrateur s’ouvre, petit à petit, grâce à sa rencontre avec l’oiseau, il revient à l’être sensible qu’il était.

Eloi Audoin-Rouzeau s’adresse aux élèves comme à des écrivain·es en herbe,

pour qu’ils et elles transmettent le flambeau de la littérature.

- C’est un peu vous, ce narrateur ?

- Tous les auteurs mettent une part d’eux-mêmes dans leurs personnages. Mais j’ai beaucoup noirci ce protagoniste ; il est dans une sorte de carpe diem sans morale, dans le plaisir immédiat, il prend tout sans rien donner en échange et semble avoir perdu toute sensibilité. Il est terne et misanthrope. La fin est plus lumineuse.

- La fin laisse au lecteur le choix ? insiste Télio. Le canard meurt, ou pas ?

- Tu as raison de dire que je laisse le choix au lecteur, il doit avoir sa propre lecture, il fait un pas dans le livre, et pour moi, en tout cas, le dernier mot c’est « espérance », ce n’est pas un hasard, c’est un livre de retour à l’espoir. Cette île où l’oiseau est allé, c’est un message d’envol, c’est un message positif à la fin. A toi de voir comment tu l’as compris, mais je pense que cela se finit assez bien pour l’oiseau. Il n’en va pas de même pour les humains, mais comme je le disais, l’humanité est en crise depuis toujours.

- Avide de tout comprendre au roman d’Eloi, Télio poursuit : « Faites-vous référence à Voltaire, et à la fin de son conte philosophique Candide (il faut cultiver son jardin) dans le dénouement de votre roman ?

- En effet, c’est le mythe du jardin à cultiver, oui, je l’ai fait de manière inconsciente au départ, mais il s’agit bien de ce motif : être à l’abri du monde pour vivre heureux, se cacher. C’est ce que j’ai toujours écrit, une sorte de fuite, qui se termine à l’écart ; c’est une tentative de trouver une forme de paix, de douceur.

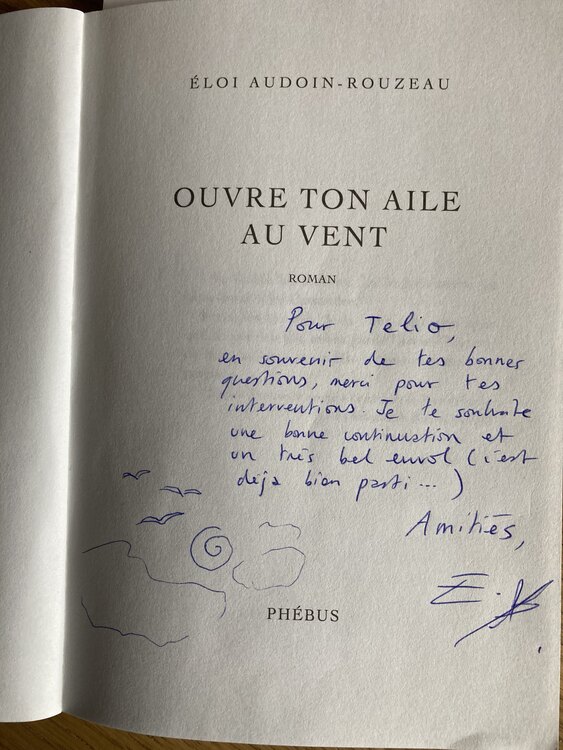

Dédicace d’Eloi pour Télio.

- Faites-vous référence à Aristote et à sa théorie de la ‟vie bonne” ? reprend Télio, intarissable.

- Je n’y avais pas pensé, s’étonne Eloi, mais c’est intéressant que tu parles de cela : chaque lecteur s’approprie le livre à sa façon, et tu as une lecture très intelligente ; tu instaures avec mon roman ton propre dialogue, et cela me touche.

- Est-ce que vous gagnez bien votre vie, en tant qu’écrivain ? interroge Romane.

- Mon premier livre s’est vendu à douze mille exemplaires ; c’est bien, pour un début. Et le chèque de la maison d’édition était confortable : l’équivalent de trois mois de salaire. Mais cela ne suffit pas pour vivre. Je fais un job alimentaire qui me nourrit physiquement et intellectuellement : j’aide un professeur d’Histoire à créer ses podcasts. Cela me convient, car ce n’est pas un métier à temps plein ; j’ai besoin de liberté pour écrire. Et puis ce n’est pas pour gagner beaucoup d’argent, que j’écris. « J’écris pour rencontrer des gens », disait André Breton. C’est aussi vrai pour moi, même si je suis très seul quand j’écris. Je rencontre mes lecteurs, comme vous, et cela me nourrit.

- Quels auteurs vous inspirent ? demande Céléna.

- Plusieurs, mais je ne tombe plus dans l’erreur du débutant : celle d’imiter autrui. Avant j’imitais mon auteur fétiche, Milan Kundera, un écrivain tchèque, auteur de L’insoutenable légèreté de l’être. C’était ridicule : chaque auteur a son style unique et inimitable ; inutile d’essayer d’imiter celui de Proust ou de Kundera ; il vaut mieux créer son propre style, même si « tout a déjà été dit », comme l’affirme La Bruyère. Il devient de plus en plus difficile d’être original, l’étau se resserre, mais on peut lire ce qui se fait aujourd’hui, pour se démarquer. Alors je me tourne vers des œuvres anciennes, comme les mythes ; les vérités qu’ils révèlent sont toujours vraies. Le mythe d’Icare, par exemple, nous apprend que la transmission par la parole ne suffit pas : le père a beau dire à son fils que s’il vole trop près du soleil, il chutera, l’enfant ne l’écoute pas ; il a besoin d’expérimenter l’hybris par-lui-même. Ici, il en meurt. Mon prochain roman s’inspire de la mythologie ; c’est une source inépuisable. Les mythes n’ont pas pris une ride : depuis la nuit des temps l’humanité est en crise, et les hommes sont révoltés.

Pour moi, un livre raté, c’est une œuvre qui s’efface de notre mémoire dès que nous l’avons refermée. Tandis qu’un bon livre, au contraire, laisse en nous des traces, et à chaque relecture, nous découvrons de nouvelles richesses que nous n’avions pas vues avant ; c’est ce qui m’arrive à chaque fois que je relis le chef d’œuvre de Kundera.

Je vois la littérature comme un arbre dont les branches poussent à chaque génération : mon écriture se nourrit de celle de Kundera, elle-même inspirée de celle de Kafka, qui avait également puisé ses sources chez d’autres auteurs. Je porte en moi mon passé, mes ancêtres et mes lectures.

Mon grand-père, Philippe Audoin, était écrivain, mon père historien, ma tante romancière (c’est la célèbre autrice Fred Vargas -NDLR-), et mon autre tante, peintre (Jo Vargas, NDLR).

Si vous voulez, je vous raconte une anecdote. A Paris, après la seconde guerre mondiale, les écrivains surréalistes ont repris leur habitude de se réunir dans des cafés. Vous connaissez un peu ce courant littéraire, vous l’avez vu avec votre professeure. Pour ces artistes, la création ne se faisait pas de façon solitaire comme aujourd’hui ; c’était une période de grande effervescence, extrêmement créative. Les écrivains imaginaient des jeux d’écriture collective, ils discutaient, lisaient leurs derniers écrits aux autres membres du groupe, sous l’œil d’un homme très charismatique, tête de file de ce mouvement : André Breton. Un jour, mon grand-père est entré dans un café parisien, où le groupe des surréalistes était en pleine discussion. Breton lui a lancé un regard dans lequel mon grand-père a lu qu’il n’était pas des leurs. Plus tard dans la soirée, il a pris, par hasard, le même bus qu’André Breton, qui l’a vu à nouveau. Comme il s’était trompé de sens, il a pris un autre bus, et là, à travers les vitres, il a croisé une troisième fois le regard du célèbre auteur. Les surréalistes adorent les coïncidences, les rencontres fortuites. Mon grand-père, excellent épistolier, a rédigé une très belle lettre qu’il a envoyée à Breton, et c’est ainsi qu’il a fait sa connaissance. Peu avant sa mort, survenue en 1966, le poète a envoyé à mon aïeul une lettre sur les oiseaux ; il les aimait beaucoup. Cette missive s’était perdue, mais nous l’avons retrouvée, mon frère et moi, dans une salle des ventes. Ces oiseaux m’ont marqué. Le surréalisme fut la grande aventure de la vie de mon grand-père, et il en reste des traces dans mon écriture. »

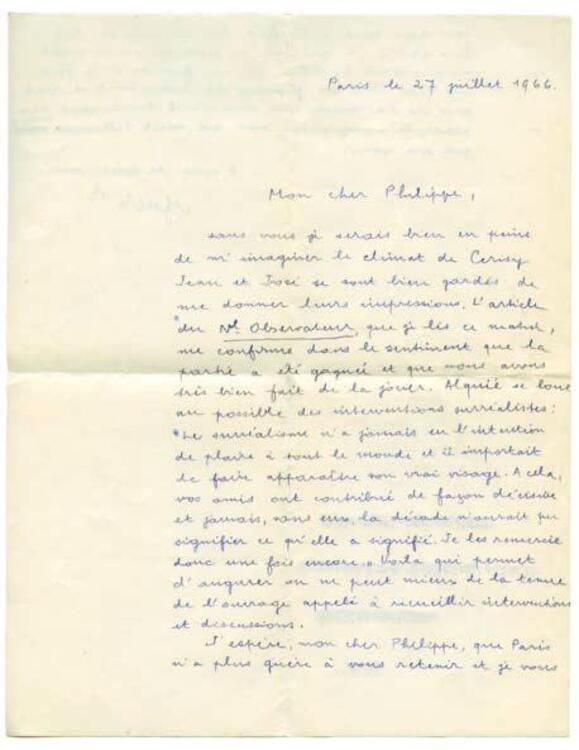

Lettre d’André Breton à Philippe Audoin, le grand-père d’Eloi.

Il reste aussi des traces mnésiques, et des questions, tant de questions… Léa, la « femme au manteau noir », est-elle inspirée de Léona Delcourt, la Nadja d’André Breton ? Et Rose, sa cousine, a-t-elle un lien avec Rrose Sélavy, alias Marcel Duchamp ? Suzanne est-elle inspirée de la muse qui succéda à Nadja ? Et pourquoi ces traces rouges, ces « traces de sang » sur la Chaussée des Géants, à la fin du roman ?

Timm, Romain et Margaux en écriture semi-automatique…

Les traces, c’est à vous de les écrire maintenant, chers élèves ! Eloi propose aux lycéen·nes un atelier d’écriture automatique, à la façon des écrivain·es surréalistes. Les apprenti·es poètes·ses s’installent où bon leur semble ; ils et elles peuvent même s’allonger, fermer les yeux… et laisser leur plume courir sur le papier. L’inconscient se mêle au conscient, sous forme de dessins, de mots, de traits, de traces…

Pour l’atelier d’écriture automatique, Victor s’est allongé au sol, sous le regard amusé de Mélina et d’Alexandre.

Emma écrit des récits depuis son enfance. Eloi Audoin-Rouzeau trouve préférable de commencer par des formes brèves, plutôt que de se lancer dans de vastes histoires.

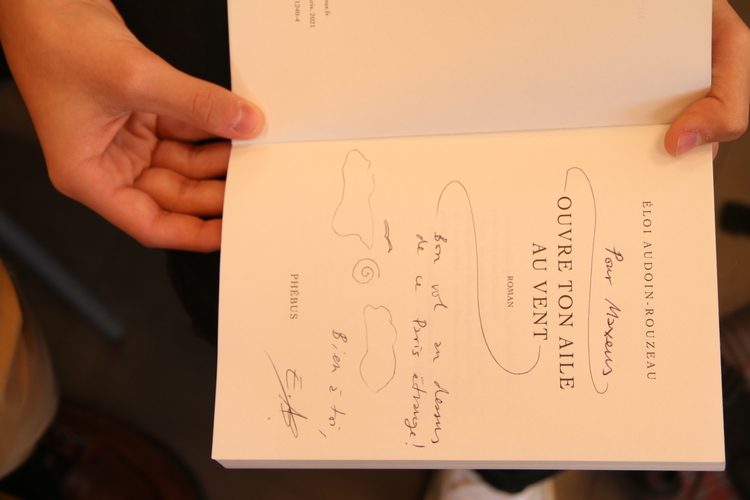

Dédicace d’Eloi pour Maxens.

Point de bruit, les paroles s’envolent, les livres ouvrent leurs ailes tout autour de l’écrivain, qui se plie volontiers au rituel des dédicaces. Il trace un dessin de soleil-vortex en spirale, quelques nuages légers comme l’air, et des oiseaux en V, qui semblent voler vers l’Irlande, à la rencontre du chanceux oiseau de notre histoire.

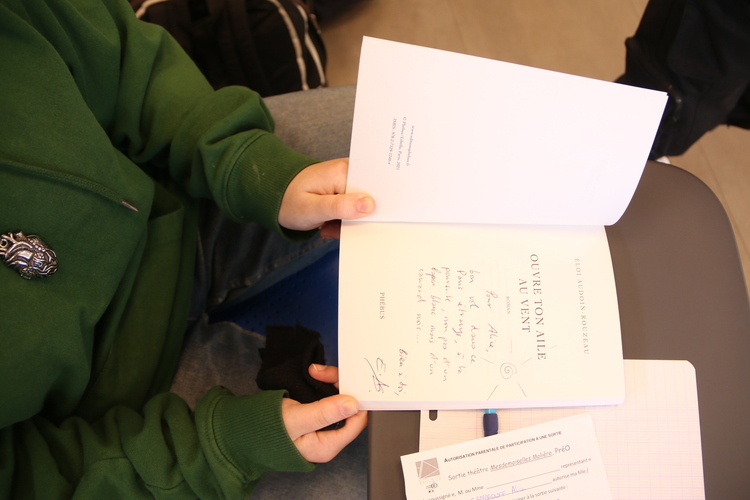

Dédicace d’Eloi pour Alice : « Bon vol au-dessus de ce Paris étrange, à la poursuite non pas d’un lapin blanc, mais d’un canard noir. Bien à toi. Eloi Audoin-Rouzeau. »

Une certitude plane : le charisme du jeune auteur, son talent et son œuvre laisseront de très belles traces littéraires dans son sillage, et sous la plume des élèves !

Adieu Eloi, un immense merci pour ces deux merveilleuses rencontres, un peu surréalistes !

Eloi Audoin-Rouzeau, Edwige Lanères, Noël, Margaux, Aaron.

Merci également à Alice, Zachary, Margaux et Aaron, pour les paroles saisies au vol ; elles m’ont permis de rédiger cet article, pour garder quelques traces de la venue de ce grand Oiseau : Eloi Audoin-Rouzeau.

Edwige Lanères

Eloi, Eloise, Elyas, Romain, Alexandre.

Eloi Audoin-Rouzeau dédicace l’exemplaire du CDI, sur la demande de la documentaliste Céline Buttin.

Lysandre, une élève du lycée Leclerc, est venue nous rejoindre en fin de séance.

Lysandre, Anaïs, Eloi.