Le 23 janvier 2025, la classe de 1èG2, encadrée par les professeur·es Edwige Lanères et Sylvain Zimmermann, a rencontré Éric Fottorino à la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg. Ce romancier a été journaliste, grand reporter pour le journal Le Monde pendant 25 ans, et directeur de ce même journal pendant six ans.

Pendant le voyage en bus depuis le lycée du Haut-Barr, à Saverne, jusqu’à la Place de la République, à Strasbourg, nous lisons un article sur la répression exercée par Vladimir Poutine contre les journalistes russes et étrangers. Aussitôt les comparaisons fusent : la liberté de la presse est mise à mal dans tous les états totalitaires. Même en France, en juin 2024, nous avons frôlé la privatisation de l’audiovisuel français, et donc le rachat des grands médias par quelques milliardaires.

![]()

Place de la République, entre le TNS, l’Opéra, le Palais du Rhin, la préfecture et l’avenue de la Liberté, menant à l’Université.

A l’entrée de l’auditorium, les médiatrices offrent à chaque élève un exemplaire du Charlie Hebdo créé par des lycéens et lycéennes de la région, en guise d’entrée en matière. Le ton est donné !

Interrogé par Pascal Coquis, éditorialiste et reporter aux DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace), Éric Fottorino nous rappelle la naissance de la presse en France.

« Au XVIIIe siècle, les petits journaux florissaient, mais nous étions encore sous l'Ancien régime, et les journalistes pouvaient être embastillés s'ils publiaient des articles qui ne plaisaient pas au roi.

Au XIXè siècle, plusieurs lois ont permis à la presse de se développer. En 1830, Charles X est tombé notamment parce qu'il avait voulu restreindre la liberté de la presse. À cette époque le peuple n'avait pas toujours les moyens de s'informer correctement, car les journaux coûtaient cher. Par conséquent, ceux qui étaient publiés -et achetés- traitaient plus volontiers des affaires qui concernaient les classes aisées, les propriétaires. On y trouvait des articles sur la finance, l'immobilier...

Au milieu du XIXè siècle, Girardin révolutionna la presse en y faisant entrer les placards de la publicité, ce qui divisa de moitié le prix du journal. De plus, un progrès technique, la rotative à vapeur, permit d'imprimer en continu 300 000 exemplaires (on pense à la lettre ouverte « J’accuse », de Zola, dans l’Aurore, en 1898), voire un million de journaux par tirage. En parallèle, le développement du chemin de fer accrut considérablement la rapidité d'acheminement des journaux et donc de l'information.

Pour vous donner un exemple de la lenteur de la diffusion des informations, sachez qu'à la mort du général Bolivar, au Venezuela, en décembre 1830, il fallut 125 jours pour que la nouvelle de son décès parvînt à Washington !

Sous la troisième République (1870-1940), les journaux passèrent sous la férule des grands patrons, des actionnaires etc. Ils n’étaient pas indépendants.

À la fin de la seconde guerre mondiale, le Conseil National de la Résistance et les Ordonnances de 1944 sur la presse reconnaissent que l'information n'est pas une marchandise comme les autres. La presse doit être protégée par des lois qui garantissent sa liberté et sa pluralité.

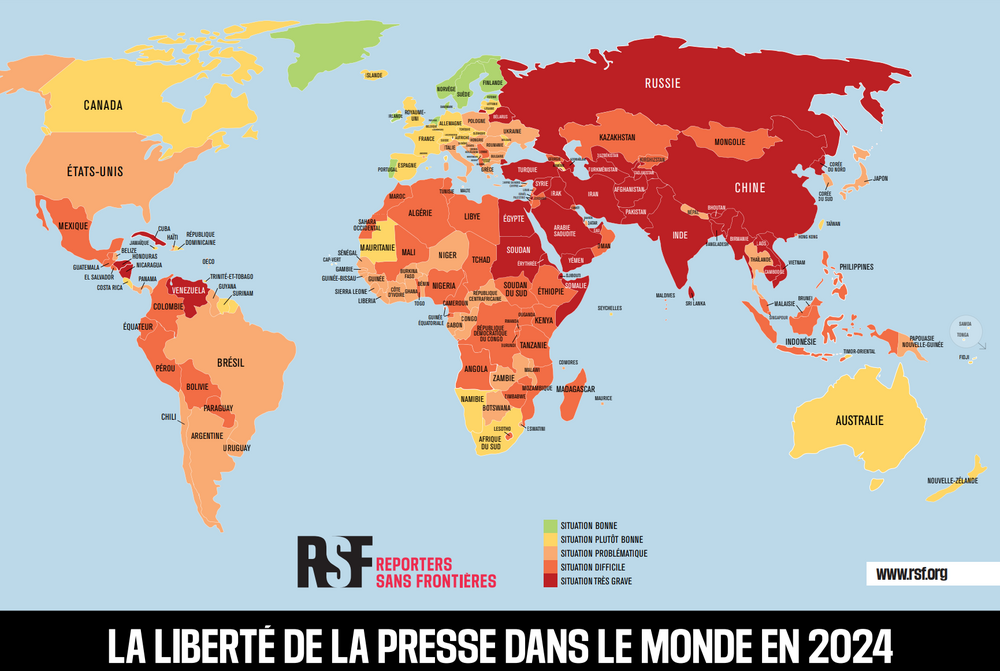

Aujourd'hui, en 2025, la liberté de la presse existe, en France, contrairement à la situation en Chine, en Russie ou dans d'autres pays autoritaires, dans lesquels le gouvernement censure l'information.

L'ONG Reporters Sans Frontières publie chaque année la liste et la carte représentant le degré de liberté de la presse dans chaque état, de façon précise, chiffrée et nuancée. En 2024, la France était 21è sur 180 états.

Prenons, par exemple les États-Unis, propose le journaliste. Le célèbre journal Washington Post, qui était auparavant à la pointe de la démocratie, appartient maintenant au patron Jeff Bezos. Ce milliardaire a refusé un éditorial qui devait soutenir Kamala Harris lors des élections présidentielles. Pourtant, l'éditorial était prêt. C'est la première fois depuis les années 1970 que ce journal n'a pas soutenu le candidat démocrate. Jeff Bezos avait certainement peur d'être attaqué par Trump et ses partisans, s'il soutenait la partie adverse. La liberté de la presse est une liberté sous surveillance, aux États-Unis.

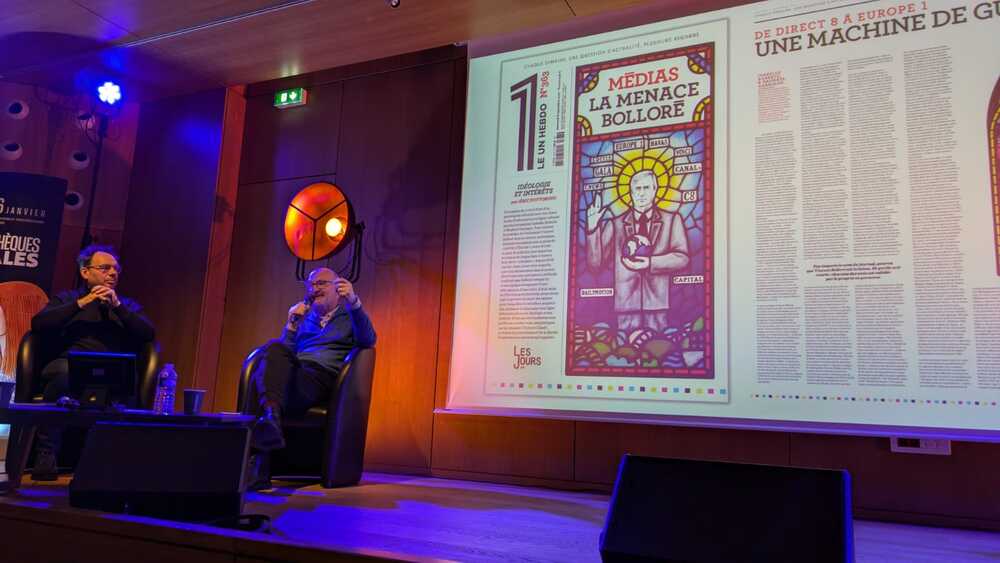

On le voit également en France, avec Vincent Bolloré, un homme d'affaires breton qui a démarré en faisant produire du papier à cigarette. Bolloré a investi dans la télévision et il a repris une partie du groupe Lagardère : Europe 1, Paris Match etc. Il appartient à l'extrême droite, très catholique.

Le n°363 du journal Le 1 étudie la mainmise de Bolloré sur plusieurs médias.

Sa chaîne C8 et en particulier son émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) ont rencontré des difficultés, notamment avec l'ARCOM, l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique. Plusieurs condamnations ont été prononcées suite à des fake news, des humiliations et des propos discriminants, rappelle Eric Fottorino.

Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui porte aujourd'hui un bracelet électronique, était à l'époque, en 2009, très ami avec Arnaud Lagardère et Vincent Bolloré. Il a fait pression sur moi pour que le journal Le Monde soit rattaché au groupe Lagardère. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir refusé. Nous avons bien fait de lutter car, sans cela, ce serait aujourd'hui Bolloré qui détiendrait le journal Le Monde.

Ce journal possède une imprimerie sur laquelle il imprimait Direct matin, de Bolloré, mais aussi le JDD (Journal Du Dimanche) de Lagardère et Les échos, de Bernard Arnault. Dans les trois semaines qui ont suivi mon échange avec Sarkozy, ces trois clients ont quitté notre imprimerie. Nous avons ainsi perdu 2 millions d'euros, en trois coups de téléphone.

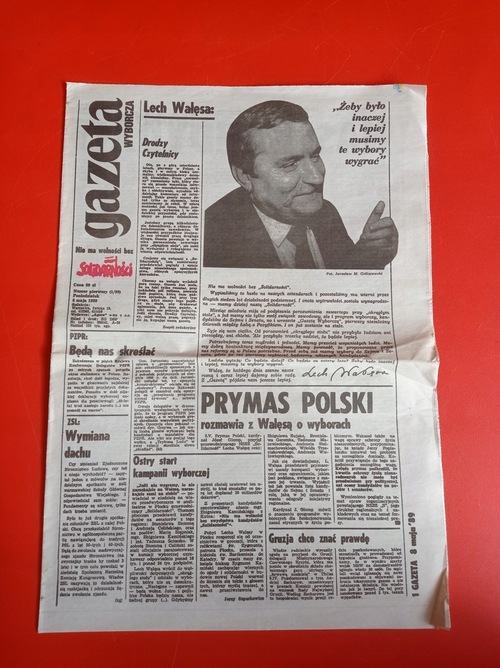

Les imprimeries, c’est la part industrielle des journaux ; elles sont importantes. En 1989, le journal Le Monde a prêté pour dix ans, au grand journal polonais Gazeta Wiborcza appartenant au syndicat Solidarnosc, une ancienne rotative qui fonctionnait très bien, afin de défendre l'indépendance de la presse polonaise. »

Gazeta Wyborcza, journal polonais imprimé sur la rotative du Monde ; numéro du 8 mai 1989. Lech Walesa, à la une, est l’un des fondateurs du syndicat Solidarnosc. Il deviendra président en 1990.

- Que pensez-vous de l'information qui circule via les réseaux sociaux ? s'enquiert un élève.

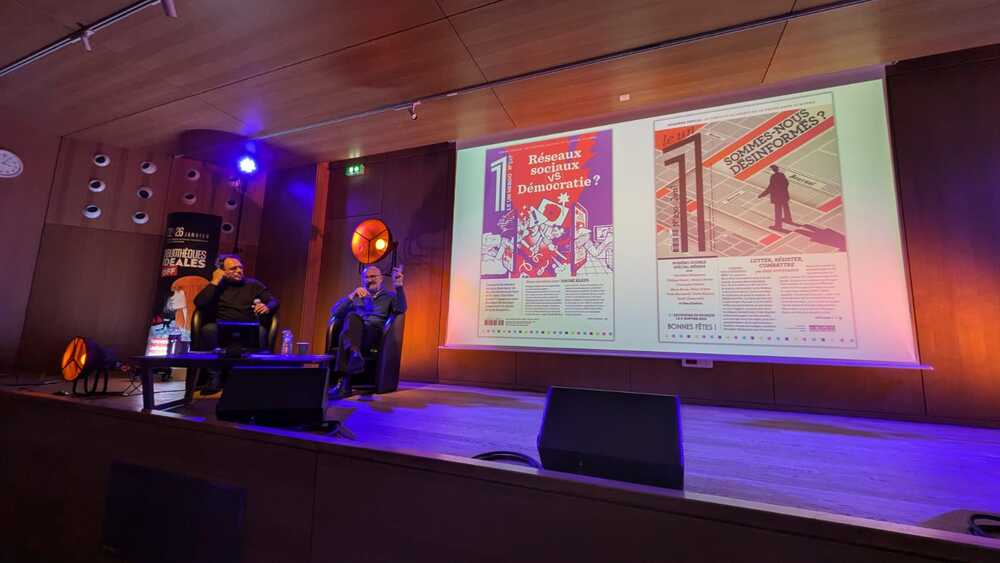

- Les réseaux sociaux sont omniprésents, il est nécessaire de proposer une éducation à ces réseaux. Interrogez-vous : qui écrit ? L'information vient-elle d'un faux compte ? Ou d'un vrai journal ? En 2014, avec trois autres journalistes, nous avons créé un journal : le 1. Il y a trois mois, la une du 1 titrait : "Réseaux sociaux versus démocratie". En effet, les algorithmes en savent bien plus que nous sur nous-mêmes. Nous avons chacun un double, sur les réseaux. Nous sommes placés dans une bulle filtrante. Un journal nous ouvre sur le monde. Il ne nous livre pas précisément ce que nous pensons déjà. Les réseaux, au contraire, nous enferment dans un point de vue.

- Oui, nous avons une illusion d'immensité alors qu'en réalité nous nous retrouvons isolés, confirme Pascal Coquis.

Réseaux sociaux versus démocratie.

Comment les réseaux sociaux favorisent-ils la polarisation politique et les idées d’extrême droite ?

Voyage au cœur des algorithmes pour comprendre le succès de la fachosphère.

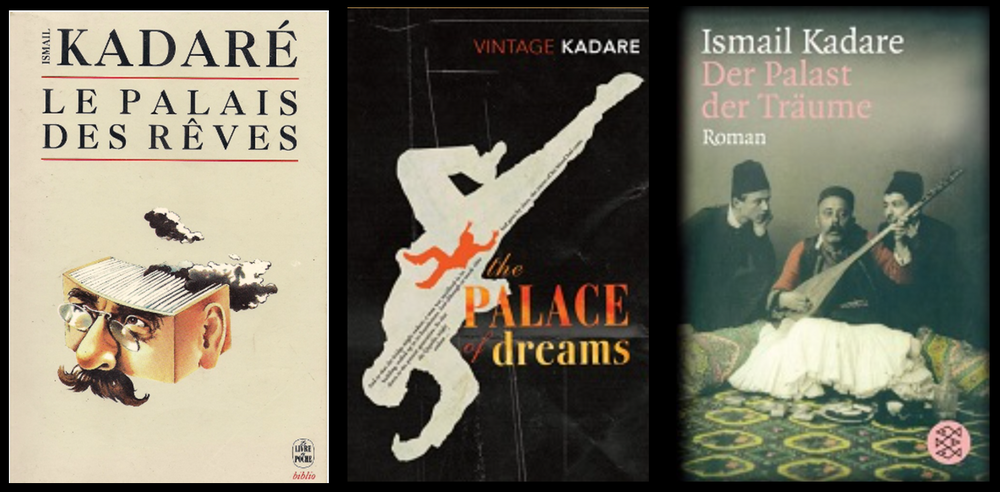

- D’ailleurs je vous conseille vivement de lire Le palais des rêves, d'Ismail Kadaré ! s’enthousiasme Eric Fottorino. C’est l’histoire d’un Etat qui recueille les rêves de toute la population, pour diriger l’inconscient collectif de tout un pays. Ce système n’est pas éloigné de ce que font les algorithmes sur internet.

Un journal fonctionne sur une politique de l'offre, poursuit-il. À contrario, les réseaux sociaux fonctionnent sur une politique de la demande. Actuellement, ces réseaux sont nourris par des données essentiellement saxonnes et chinoises. Les données européennes sont marginales. Les contenus que nous obtenons sur les réseaux sont donc le fruit d'une idéologie libertarienne, sans aucun contrôle. En 2022 déjà, Elon Musk disait : « Je ne suis pas responsable de ce qui est diffusé sur Twitter ». Et à présent son réseau social X dérégule complètement les contenus, il n'y a plus de modérateur contre les propos qui, en France, sont des délits : incitation à la haine, racisme et autres discriminations.

- Les réseaux sociaux sont-ils importants pour diffuser des informations à partir de votre journal ? demande une autre lycéenne.

- Nous sommes sur différents réseaux, nous déposons notre production sur les réseaux mais nous ne savons pas où cela va nous emmener. C'est un peu comme l'image de l'univers en perpétuelle expansion. Certains disent qu'il faut quitter massivement les réseaux sociaux qui, comme X, ne modèrent plus leur contenu. C'est une forme d'opposition. (Le Monde a cessé de publier sur X le 20 janvier 2025, NDLR.)

Le Monde cesse de publier ses contenus sur X le 20 janvier 2025.

Dans son essai, La société du spectacle, Guy Debord expliquait déjà, dans les années 1960, le fonctionnement du règne de l'image. Il annonçait : " Dans ce monde inversé, le vrai ne sera plus qu'un moment du faux." Aujourd'hui, il y a un défi et un danger : comment vérifier instantanément une information alors qu'elle a déjà causé des effets ?

Merlin lève la main pour qu’on lui apporte le micro. Il interroge à son tour le journaliste :

- Au vu de la montée du fascisme en France et dans le monde, et voyant que de nombreux médias participent à la dédiabolisation de l’extrême droite, comment les journalistes peuvent-il lutter contre cette dérive ?

Merlin interroge Eric Fottorino sur le rôle des journalistes dans la montée du fascisme.

- En Belgique, répond Éric Fottorino, les médias ne donnent pas la voix à l'extrême droite. Par conséquent, elle ne gagne pas des voix. En France, en 1986, Jean-Marie Le Pen, chef du Front National, s'est plaint à François Mitterrand qu'il n'avait pas accès à la télévision. En acceptant de le laisser intervenir dans les médias, le président a ouvert la boîte de Pandore. Le but de François Mitterrand était de détruire la droite. Mais c'était un jeu dangereux car les dirigeants du FN puis du RN (Rassemblement national) ont peu à peu dédiabolisé leur image, sans modifier le fond de leur idéologie.

L’extrême droite gagne du terrain. Aux États-Unis, en 2016 la première élection de Trump a créé la surprise ! Tout le monde pensait qu'Hilary Clinton allait gagner ; elle a d’ailleurs gagné le vote populaire avec une large majorité. Le premier mandat de Trump s'est achevé avec l'assaut du Capitole en janvier 2021, et pourtant, quatre ans après, l'Amérique a voté à nouveau pour Donald Trump.

C'est comme le tango : les médias sont le reflet de la société, et ils l'influencent. Actuellement ce sont les idées d’extrême droite qui prennent le pas sur la raison.

Le journaliste Pascal Coquis renchérit : « Aujourd'hui, plusieurs médias d'extrême droite comme l'émission TPMP exercent une forte influence sur une partie de la population. Le paysage médiatique a changé.

- Ce qui est inquiétant, précise Eric Fottorino, c'est que certains croient le faux, en toute conscience. Ils ont besoin de faire partie d'un groupe, et pour cela ils sont prêts à accepter même ce qui est faux.

Pierre interroge alors l’ancien directeur du Monde : « Comment en tant que journaliste obtient-on une information, et comment est-elle traitée ? »

- Avant, les journaux attendaient les dépêches de l'AFP car elles étaient fiables : l'Agence France Presse envoyait des reporters sur place pour obtenir des informations sûres. Maintenant, ce qui prime, c'est la vitesse. Alors les journaux prennent les informations là où elles arrivent, y compris sur les réseaux sociaux. La vitesse peut occasionner de grossières erreurs ! Par exemple, suite à une information mal comprise par un journaliste de l’AFP, LCI avait annoncé la mort de Martin Bouygues, leur PDG, qui était bien vivant ! Mais « les faits sont têtus » disait Lénine. Trump diffuse perpétuellement des contre-vérités, même sur des informations connues, et ces mensonges ont des conséquences énormes sur le réel. Par exemple, les partisans du vote pro Brexit (notamment Dominic Cummings NDLR) ont diffusé de fausses informations ; ils prétendaient que l'argent versé par la Grande-Bretagne à l’Europe (350 millions de livres par semaines, disaient-ils) serait désormais versé à la caisse de santé de Grande-Bretagne, si cet état quittait l'Union Européenne. Bien que ce mensonge ait été aussitôt démenti, il a fait basculer le vote des Britanniques, qui regrettent aujourd’hui le Brexit. Ils ont perdu les aides européennes, et les avantages du marché commun. Deuxième exemple : la première élection de Trump est due en majeure partie à de fausses informations diffusées à propos d'Hillary Clinton. Nous vivons dans un monde de vérités alternatives.

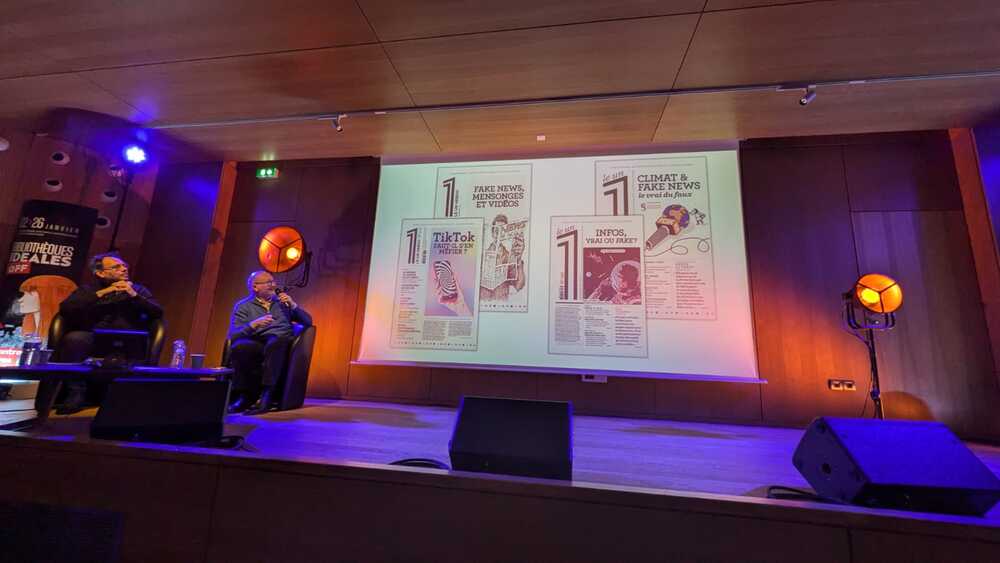

Plusieurs numéros du 1 analysent l’impact des fake news sur le monde.

- Qu'est-ce qui vous a amené à devenir écrivain et journaliste ? demande un lycéen.

Adolescent, j'ai développé beaucoup d'intérêt pour tout ce qui n'était pas moi, explique Éric Fottorino. Je vivais dans le Sud-Ouest, à La Rochelle. Idéaliste, je pensais qu'un journaliste pouvait apporter un monde plus vrai donc plus juste. En 1979, la peine de mort existait encore ; un homme devait passer en cours d'assise, je me suis passionné pour cette affaire.

En littérature, c'est l'inverse. Mes romans sont inspirés de ma vie personnelle. Je pense à l'essai de Milan Kundera : L'art du roman. En substance, il dit qu'un roman n'a pas réponse à tout, il a question à tout.

- Pourquoi avez-vous quitté le journal Le Monde ? demande Arthur Hartmann.

- J'ai travaillé pour le journal Le Monde en tant que grand reporter pendant 25 ans et plus tard j'ai dirigé ce journal pendant six ans. En 2011, j'ai été viré. Je vous ai expliqué le problème survenu avec Nicolas Sarkozy qui voulait que nous vendions le journal Le Monde au groupe Lagardère. J'ai été élu à plus de 80 % de l'entreprise du Monde, mais on m'a révoqué, notamment parce que je ne m'entendais pas avec le mode de management des actionnaires du groupe. J'ai fait un tour de France à vélo, puis en 2014, j'ai créé le journal Le 1.

Le journal 1 est un objet, il se lit, se regarde ; il invite à la réflexion, au rêve, à la contemplation.

- Quelles études avez-vous suivies ? demande une étudiante.

- J'ai passé mon bac puis je suis parti à vélo. Je rêvais d'être coureur cycliste ; j’avais un bon niveau mais je n'étais pas assez fort, et je rejetais l'idée du dopage. Pour moi le vélo était un jeu, pas un enjeu. Je suis entré dans une fac de droit, j'ai étudié le droit constitutionnel et là j'ai découvert que je ne savais rien. J'ai également suivi les cours de Sciences Po à Paris, et j'ai publié des articles dans le journal Le Monde. À cette époque, on pouvait entrer dans le métier de journaliste sans forcément suivre une école de journalisme. À Strasbourg, vous avez le CUEJ (Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme). Si vous souhaitez devenir journaliste, vous pouvez faire des études dans le domaine qui vous plaît : en anglais, en Histoire...

Un jeune homme lève la main : "Pourquoi avez-vous écrit le roman Dix-sept ans ? "

C'est une fiction inspirée de l'histoire de ma mère, qui a dû m’abandonner, avant de me récupérer secrètement au bout d’un an. Sa propre mère l’a aussi forcée à abandonner sa fille, trois ans après ma naissance. Je ne savais rien sur elle. Et le roman suivant, Mon enfant, ma sœur, parle de cette sœur, que j’ai fini par retrouver.

Les romans d’Eric Fottorino s’inspirent de sa vie, et de celle de sa famille.

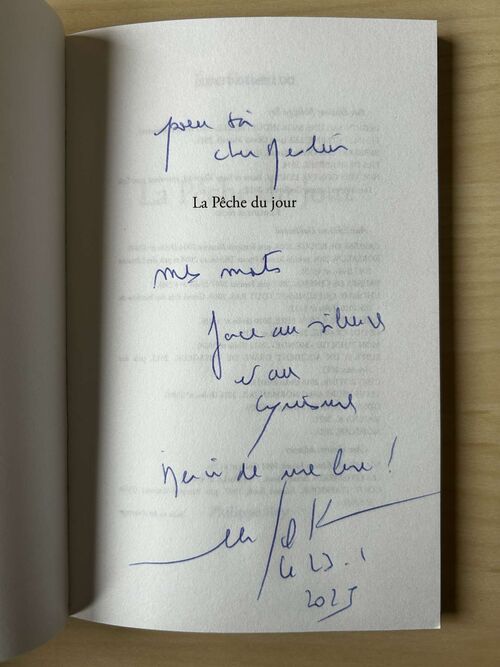

Mathéo prend la parole : « Qu'est-ce qui vous a inspiré le récit La pêche du jour ?

- C'était en juin 2021, raconte Éric Fottorino. Une nuit, une phrase me trottait dans la tête : "le Yéménite plus fin que la bonite". Je me suis levé et j'ai écrit ce dialogue entre minuit et 6h du matin. Par la suite, j'étais mal à l'aise, je ne savais pas quoi faire de ces pages. Pendant deux mois je n'y ai plus touché. Puis je l'ai envoyé à des journaux d'Italie et d'Espagne car ces pays sont sur le front migratoire. Le dialogue a été adapté pour la scène.

La pêche du jour, dialogue d’Eric Fottorino sur un pêcheur qui récupère des cadavres en Méditerranée.

En novembre 2021, il y a eu 21 morts suite à un naufrage dans la Manche. Cela a suscité une émotion énorme en France. Pourtant, des dizaines de migrants et de migrantes mouraient dans la Méditerranée, mais comme c'était plus loin, on en parlait moins. Le comédien Jacques Weber m'a demandé l'autorisation de jouer mon texte à Paris. Et cette année, en 2025, cet acteur l'a repris sur quatre scènes nationales. Fait troublant, y a quelques mois, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur avait été interpellé, à l’Assemblée Nationale, à propos des naufrages de migrants. Il avait répondu, en substance : « Je charge le ministre de la pêche de répondre. »

À son tour, le journaliste Pascal Coquis interroge Eric Fottorino : « Vous avez créé un journal papier : le 1. Or, à Strasbourg, il n'y a pas un seul kiosque.

- Oui, avec mes collègues, nous avons fait le choix du papier. C'est un journal sans publicité, qui présente un thème par semaine. C'est d'ailleurs le principe de ce journal : une feuille, un thème, une heure de lecture. En créant Mediapart, Edwy Plenel, a fait un choix différent, il a supprimé trois coûts : le papier, l'impression et la distribution. Le 1, c’est le choix du papier pour ralentir. Ralentir, c’est réfléchir. Les médias actuels misent tout sur la vitesse. Cela me rappelle un pilote d’avion Mirage qui expliquait que la vitesse pouvait faire perdre connaissance. Pour ma part, je crois au papier avec de la pensée. Un journal diffusant une information transformée en réflexion, en connaissance. Et cela fonctionne : un tiers des abonné·es au 1 sont des jeunes de moins de vingt ans ; c’est exceptionnel, pour un journal papier !

Quelques numéros du 1.

Nous aurions pu écouter Eric Fottorino encore longtemps : sa verve captivante, ses connaissances étendues, sa réflexion perspicace et sa vision lucide du monde contemporain nous emportent. Mais l’heure tourne. Gabrielle Rosner, conseillère régionale déléguée à la culture pour le Grand Est, vient remercier l’écrivain au nom du festival des Bibliothèques Idéales. S’adressant ensuite aux élèves des différents établissements, elle invite les jeunes à s’informer de façon fiable, grâce au travail des journalistes.

Eric Fottorino accorde un bref échange à Merlin, Pierre, Sylvain Zimmermann et Edwige Lanères.

Gabrielle Rosner clôt la séance.

Pierre et ses professeur·es, s’octroient un bref échange avec Eric Fottorino sur la situation préoccupante de la liberté de la presse, et Merlin, fervent défenseur de la démocratie, obtient une belle dédicace de l’écrivain.

Merlin demande une dédicace sur son livre : La pêche du jour.

« Pour toi cher Merlin. Mes mots face au silence et au cynisme. Merci de me lire ! Eric Fottorino, le 23 janvier 2025. »

Eric Fottorino prend le temps de discuter avec chacun·e ; il est d’une humanité bienfaisante !

Léna, Léonie, Mathéo, Lucas et Ewan arpentent rapidement la BNU, avant le départ.

A peine pouvons-nous arpenter l’entrée de la grande bibliothèque, où les futur·es étudiant·es viendront probablement travailler dans un an et demi… déjà il faut reprendre le bus pour Saverne. Les discussions vont bon train, autour de la réélection de Donald Trump aux Etats-Unis, et de ses premières déclarations concernant le Canada, le Groenland, le canal de Panama… Affaires à suivre.

Edwige Lanères

Sylvain Zimmermann, Pierre, Mathéo S., Edwige Lanères,

Léonie, Léo, Lili, Julie, Lyssandre, Nathan, Mathéo G., Arthur B., Camille, Loïs,

Eduard, Arthur H., Merlin, Ewan, Lucas, Paul, Aurélie, Ricardo, Sacha, Augustin

*************************

Quelques réactions des élèves

Une allégorie de la liberté de la presse crayonnée sur le journal Le 1 par Loïs.

Loïs : Mon croquis se nomme « La presse libérée ».

C’est une création réalisée lors de la rencontre avec Eric Fottorino.

Mon inspiration m’est venue de ses paroles et chacun des détails présents dans ce croquis y sont rapportés !

• Le chapeau est un accessoire élémentaire pour habiller la pensée, qui a été déclarée libre en 1789, accompagnant d’autres libertés inscrites sur ce chapeau…

La liberté de parole, la liberté de presse et une de mon invention : la liberté de plume !

Elle se rapporte aux plumes utilisées dans un ancien temps pour écrire avec de l’encre.

Cette plume apparaît sur le chapeau et tombe également sur les hanches du mannequin.

Un symbole fort des avancées de l’écriture !

• Des journaux pliés forment le bustier de cette création.

Une ceinture les relie.

• Pour finir, le pantalon, ouvert sur les côtés, prouve que la presse ne dévoile pas tous les aspects de l’information, il nous manque certaines données.

• Les nœuds aux chevilles nous rappellent que les éléments du journal restent tout de même rattachés à la réalité !

Merlin : Concernant le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion d'informations, je trouve que c'est une excellente chose, car cela rend l'information accessible à tous, notamment aux gens de ma génération qui ne regardent quasiment pas les informations télévisées.

De plus, la plupart des médias sont aujourd'hui contrôlés par des hommes d'affaires soutenant l'extrême droite, ce qui rend de nombreux journaux télévisés complètement subjectifs et absurdes. Selon eux, les causes de toutes les catastrophes survenant dans ce pays et dans le monde seraient soit l'immigration, soit la gauche. Ces mêmes médias propagent des informations biaisées par la haine de l'autre et ne cachent même pas les omertas qu'ils imposent sur certains sujets dont ils sont eux-mêmes responsables. Par exemple, une ministre proche de François Bayrou, Juliette Méadel, a dénoncé le "terrorisme de la transparence" dans l'affaire de Bétharram, et ce, sur BFMTV.

De ce fait, les réseaux sociaux sont essentiels à la diffusion de l'information, car sans eux, de nombreux scandales n'auraient jamais été révélés ou n’auraient suscité aucune discussion. Ils permettent également d’avoir différents points de vue. Prenons l’exemple du génocide en Palestine : beaucoup de médias ne le reconnaissent même pas et adoptent un point de vue centré sur Israël, plaçant ce pays en seule victime. En revanche, sur les réseaux sociaux, il est possible d'accéder à l'autre point de vue, celui du peuple subissant ce génocide.

Cependant, les réseaux sociaux comportent aussi certains risques. Comme la liberté d'expression y est peu contrôlée, de fausses informations peuvent être partagées, et les utilisateurs les plus jeunes, souvent facilement influençables, peuvent être trompés par des déformations de propos. Cela peut créer un endoctrinement des plus vulnérables et alimenter une culture de la haine encore plus forte.

Les réseaux sociaux sont donc un excellent moyen de diffuser des informations, mais ils sont aussi l'endroit où la haine et la désinformation sont les plus présentes. Il faudrait un contrôle plus strict sur ces plateformes, mais, comme vous le mentionnez dans votre article, les propriétaires de ces réseaux se désolidarisent de tout ce qui peut y être dit en vantant la liberté d'expression. Certes, mais à quel prix ?

Paul : Cette visite était très intéressante, je n’étais jamais allé à la BNU. J’ai apprécié le fait qu’on nous ait donné la dernière édition du « 1 » pour qu’on se rende compte de la qualité de son travail et pour nous aider à comprendre ce qu’il défend. L’ambiance était agréable et les questions posées par les élèves étaient intéressantes tout comme les réponses d’Éric Fottorino.

Ewan : Cette rencontre m’a beaucoup appris sur les différents enjeux du monde contemporain ainsi que sur le métier de journaliste. De plus, Eric Fottorino donnait envie d’être écouté en racontant toutes ses anecdotes et c’était un grand plaisir de pouvoir faire une photo avec lui.

Camille : La rencontre avec Eric Fottorino était très intéressante de par son parcours personnel mais aussi ce qu’il a réussi à accomplir comme créer son propre journal ou être le directeur d’un journal particulièrement connu : Le Monde ; c’était vraiment intéressant.

Aurélie : Superbe rencontre ! Le parcours d’Eric Fottorino dans le domaine du journalisme et de l’écriture est très inspirant. Il a su capter l’attention de son public et nous apprendre de nombreuses nouvelles choses.